Александр Носков: «Работать сценаристом – это не столько писать, сколько переписывать»

БК пообщался со сценаристом и шоураннером сериалов «Волшебный участок» и «Встать на ноги» о работе над обоими проектами

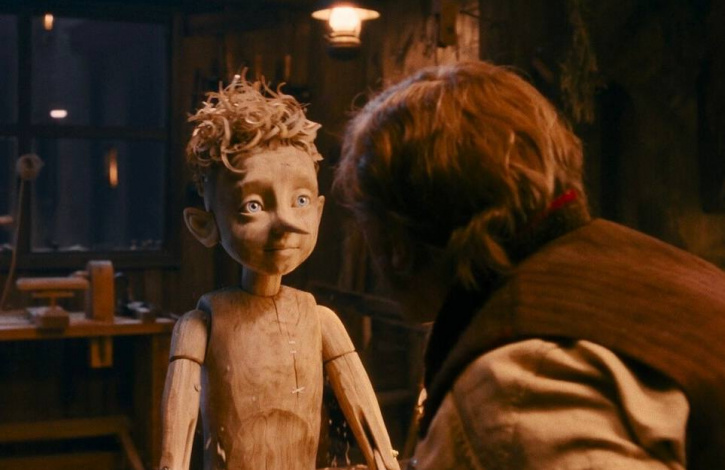

В конце августа онлайн-кинотеатр Okko провел большую презентацию, в рамках которой были представлены, в частности, первые материалы продолжения «Волшебного участка» и драмеди «Встать на ноги». Премьера последнего состоится совсем скоро на фестивале «Новый сезон», а пока БК встретился со сценаристом и шоураннером обоих проектов Александром Носковым и обсудил с ним, как правильно показывать маломобильных людей в кино, как написать диалоги для Гнома-матерщинника, чтобы их не пришлось «запикивать», и в чем именно заблуждаются молодые сценаристы.

Начнем с ближайшего инфоповода. Вы уже собираете чемодан на «Новый сезон», где будете представлять свой проект «Встать на ноги»? Или сценаристы (кроме Андрея Золотарева) на фестивали не ездят? Вам важно, что ваш проект будет в конкурсе? Какое это имеет для вас личное и профессиональное значение?

Лично у меня нет большого опыта с фестивалями. Был не очень хороший опыт с сериалом «Капельник», когда ему не дали приз на фестивале «Пилот». Кто-то из жюри сказал, что непонятно, как история будет развиваться дальше. И в итоге дали приз проекту, который дальше пилота не развился. Но фестивали – конечно, это очень важно. Когда работа в конкурсе, то фестиваль при любом исходе дает дополнительную популярность проекту. Я буду рад находиться там среди своих крутых коллег. Что касается личного присутствия, то мне сразу вспоминается герой из фильма Вуди Аллена, которого представляли девушке-актрисе со словами: «У этого человека двенадцать «Оскаров». На что он парировал: «Но вы меня не знаете, я сценарист». Сценарист, по идее, – самый неизвестный человек в кино. Но я понимаю, что мне как сценаристу и продюсеру очень важно побывать на фестивале, посмотреть, пообщаться с коллегами, потому что очень полезно вылезти из-за компьютера и посмотреть на плоды своей работы. Даже если мы не выиграем, то все равно получим дополнительный пиар.

Расскажите, пожалуйста, о чем история «Встать на ноги»? Откуда она взялась: реальная или вымышленная?

Изначально это была комедия, в которой дед выходит из тюрьмы, у него есть непутевый внук, у которого проблемы с семьей, с законом. Этого внука высылают из семьи жить в квартире деда, пока дед находится неизвестно где. Но вот он выходит из тюрьмы, и теперь двум поколениям нужно уживаться. Эта история у меня не получалась, но меня зацепила идея разобраться в этом типе людей, которые вышли из тюрьмы и им как-то надо жить дальше. Я ничего не знал о них и начал погружаться, изучать. Так постепенно придумалось, что молодое поколение может представлять девушка, что она может быть маломобильной, что герой может быть ее отцом. На этом фоне я начал общаться с маломобильными людьми, и все завертелось. Я всегда провожу большое исследование, а для этого проекта брал большие интервью и у маломобильных, и у бывших заключенных.

«Встать на ноги» вызывает некоторые опасения: с одной стороны, как мы смогли оценить по ролику на презентации Okko, это смешно, грустно и народно. С другой стороны, героиня в инвалидной коляске многими зрителями может быть воспринята как манипуляция. Герой недавно освободился – это тоже довольно чувствительная тема. Существует ли для вас эта дилемма, и если да, то как вы ее решали в сценарии?

Все герои, которые есть в этом сериале – это все разные люди из моей жизни. Есть и бывший парень моей сестры, и мамина знакомая – майор полиции. Они никак друг с другом в жизни не связаны, но выстроились у меня в единую историю. Мой папа – человек с ограниченными возможностями, но я предпочитаю говорить «человек с дополнительными потребностями». Главное – не говорить «колясочник», многие на это обижаются. Так вот, мой папа плохо ходит после инсульта, у него есть инвалидность, но я не считаю, что это какой-то другой человек. И я хотел донести, что люди с инвалидностью не считают себя людьми с инвалидностью. Но как, рассказывая о таких людях, не пережать, я на тот момент еще не разобрался. И тем более – как о них шутить.

Когда я поговорил с нашим консультантом Златой, маломобильной девушкой, с которой во многом списывался персонаж Милы Ершовой, я стал постепенно улавливать нужные интонации. Мы проговорили часа три, и я расспрашивал ее вообще обо всем как дилетант, признавая, что я ничего об этом не знаю. У меня, как и у многих, есть осторожное видение людей с инвалидностью. Злата объяснила, что это называется «причинять добро», когда люди делают хуже, пытаясь помочь, но не учитывая особенностей каждого человека. Я даже сериал хотел так назвать. Много историй из жизни Златы взяты в проект. Например, случай, когда она отмечала Новый год в клубе, ее окружили состоятельные девочки и предложили собрать денег, чтобы вылечить ее. На что Злата отреагировала так: «Я здорова, зачем меня вылечивать?» Ей на улице в стаканчик с кофе могут кинуть деньги, а потом обидеться на нее же за то, что ей эти деньги не нужны. Бабушка какая-то иконку вручила, посоветовала вставать каждый день на нее на коленки и «просить боженьку дать ходить». Люди делают это все из добрых побуждений, фактически причиняя боль. Злата, конечно, помогала Миле на площадке, иногда мы даже снимали ее ноги. Она ездила с нами в Пятигорск и постоянно была на связи. Конечно, есть люди, которые пользуются своей инвалидностью. Есть другие. И, я думаю, будут зрители, которые раскритикуют наш сериал, а будут и те, которые похвалят, как мы его сделали. Я к этому готов.

Персонаж Гоши Куценко родился из воспоминаний моего детства. У моей сестры был парень Андрей. Он сам в своих письмах из тюрьмы называл себя «непутевый Андрей». Это был самый добрый человек в мире для меня как ребенка, но у него не получалось жить. То в одну передрягу попадет, то в другую. Он был весь в страшных наколках, но при этом сам невероятно добрый. Его уже нет, но мне всегда хотелось, чтобы у него все было хорошо. Поэтому персонаж Гоши – это моя фантазия на тему, что было бы, если бы у него все получилось.

Уточню вопрос: а как вы для себя решили дилемму восприятия проектов с инклюзией? Ведь кажется, что мы, зрители, такие проекты смотрим настороженно, думая, что обязаны их любить…

Я старался не прописывать нарочитых сцен, которые заставляют зрителя как-то по-особенному относиться к героине Милы. Наоборот, старался смеяться вместе с героями. В этом мне очень сильно помог, например, актер Никита Никитин, которого мы очень долго искали для «Капельника». Это парень без руки, мы его называли «Безруков» и вместе смеялись над этим. По сути, он помог нам всем убрать психологические преграды и объяснил, что очень глупо смеяться над человеком с инвалидностью, а смеяться с ним – это ключик к тому, как можно рассказывать подобные истории. Идея в том, чтобы перестать относиться к ним как людям, над которыми нужно постоянно дрожать.

После просмотра ролика на презентации Okko сложилось впечатление, что роль бывшего заключенного вы писали исключительно под Гошу Куценко. Невозможно в ней представить кого-то еще. Так ли это? Да и к персонажу Милы тот же вопрос: она уже играла трудного подростка, не было ли это вашим ориентиром при мысленном кастинге?

Нам нужен был народный герой. Никто, кроме Гоши, не подходит на эту роль. Но, по-честному, я писал это под другого актера. Однако от его агента пришел ответ, что он больше не играет заключенных, бывших заключенных, и мы в итоге предложили пробы в том числе Гоше, на которых поняли: это сто процентов он. И Куценко максимально включился в процесс: нанял специалиста по южному говору, начал консультации, сразу стал худеть для этой роли и сбросил десять килограммов. Потом я уже показывал своим друзьям какие-то сборки, и они мне все говорили: это батя! На роль Милы был большой кастинг, но она подошла лучше всех. Она хорошая актриса и очень хороший человек.

На презентации Okko сложилось впечатление, что «Встать на ноги» – потенциальный народный хит. Можно ли вообще просчитать на стадии написания сценария, создаете вы народный хит или просто крепкий середнячок? «Встать на ноги» имеет, по-вашему, потенциал народного хита?

Если бы кто-то когда-то мог бы просчитать это заранее, все бы сразу писали народные хиты (смеется). Наверное, в начале творческого пути сценарист думает, что хочет написать народный хит, искренне полагает, что мог бы написать лучше других. Но в итоге все сводится к тому, что мы стараемся писать так, чтобы понравилось нам самим. Я старался быть искренним в этой истории, а искренность – это важная составляющая нашего сериала.

Но лично вам «Встать на ноги» нравится?

Да, я очень полюбил этот сериал. Обычно у меня в работе происходит несколько этапов: этап любви своих невероятных идей, своей истории, потом этап ненависти, потому что уже не можешь переписывать в тысячный раз одну и ту же историю, и потом опять этап любви, когда уже видишь сериал как единое целое. В случае со «Встать на ноги» у меня сразу произошла любовь, с которой я принимал все комментарии и правки от генеральных продюсеров как дар, как возможность улучшить свою историю.

Но у вас уже есть в послужном списке народный хит – это «Волшебный участок», второй сезон которого также был анонсирован на презентации. Когда вы его создавали, какой мотив вами двигал: встроиться в популярный сказочный тренд или, наоборот, сделать ему что-то в пику?

Второе. Я фанат Джеймса Ганна и Эдгара Райта: мне всегда нравился их подход к историям – немного сбоку. Супергеройское кино с уклоном в семейственность или в отвязность, когда герои не выхолощены, а человечны. Или зомби-триллеры, но в виде пародий, как в трилогии «Корнетто». Интуитивно мне хотелось сделать «Волшебный участок» так же: не сказку в чистом виде, а осовременить ее. В итоге вышло не просто осовременить, а сделать такую антисказку – такой тезис мы выбрали для себя.

Второй сезон «Волшебного участка», судя по финалу первого, задумывался изначально. Так ли это? И сразу ли там появились европейские сказочные существа?

Я вообще не знал, что будет во втором сезоне, ровно так же, как не знаю, будет ли третий и что будет в третьем. Я для финала первого сезона написал клиффхенгер с надеждой на то, что вдруг это получится классно. Я веселился, когда писал «Волшебный участок». Это, наверное, первый проект, когда я прочувствовал весь кайф от процесса сочинительства. Сейчас могу точно сказать, что во втором сезоне мы тоже оставили крючок, но я не знаю, будет продолжение или нет.

Вообще в нашей индустрии часто бывает так, что сценаристов нанимают сразу на несколько сезонов?

Бывает, да. Еще чаще бывает, когда первый сезон сериала заходит, потом уже подписывают контракт сразу на два-три будущих сезона. Бывает и так, что если история бюджетная или если это какая-то адаптация, которую не уместить в один сезон, можно сразу сделать два. Как правило, сценаристы стараются изначально все-таки написать два сезона в надежде на то, что история получится хорошая, хорошо пройдет.

Возвращаясь к европейским сказочным существам во втором сезоне «Волшебного участка», хочется уточнить: сейчас это осознанное позиционирование Okko, но ведь Снежная королева из первого сезона – это тоже европейский сказочный персонаж. Нет ли здесь противоречия?

Европейские сказочные герои были спонтанным решением, которое всем понравилось. Когда я написал первый сезон, то стал думать, что делать дальше. Я понимал, что нужна какая-то новая кровь. И вот мы поехали с женой на ее день рождения в Петербург, гуляли по его улочкам, среди европейских зданий, и я подумал: как было бы здорово здесь снять продолжение, потому что в Питере уже есть сказочная атмосфера. А чуть раньше нам с моим соавтором Иваном Барановым предлагали писать сериал про Великое посольство Петра Первого, когда он привез с Запада все новшества. Это осело в голове и вылилось в идею, что Петр Первый привез не только новшества инженерные, а с ним приехали еще и беглые сказочные или кто-то затесался в грузе. Так вышло, что в Петербурге живет несколько европейских сказочных героев: например, Карл (который по авторским правам не может быть Карлсоном), Голем и другие узнаваемые персонажи. Отвечая на вопрос про Снежную королеву: я ее просто написал в первом сезоне, не думая, что она зарубежная. Я ориентировался на наш культурный код, в котором есть мультик «Снежная королева». То есть это уже наше!

На «Волшебном участке» вы выступаете не просто сценаристом. Пресс-релиз подчеркивает, что вы именно шоураннер. Как вы для себя разделяете эти функции? Можете объяснить, кто такой шоураннер в вашем представлении?

Сам я стараюсь называть себя «художественный руководитель». Просто у нас не принято так именоваться. Но начнем со сценариста. Сценарист – это тот, кто написал историю. Дальше идет разделение на креативных продюсеров и на шоураннеров. Шоураннер – это человек, который максимально вовлечен в процесс, ведет работу с режиссером, с операторским цехом, с художественной составляющей. На первом сезоне это было в большей степени, у нас была сильная конкуренция творческая с режиссером. Сейчас мы оба выросли, я понимаю, что Степан Гордеев снял хит, невероятно улучшив мою историю, и на втором сезоне у нас сформировалась команда, требовалось меньше моего участия. Я также шоураннер проекта «Встать на ноги», на его примере могу сказать, что за всю историю полностью отвечаю я. У меня есть режиссер – волшебный Паша Тимофеев, есть оператор Иван Бурлаков, но все решения так или иначе принимаются мной. А еще я думаю, что шоураннер – это именно сериальное обозначение креативного продюсера.

Как шоураннер вы явно должны хорошо понимать производственный процесс. Когда вы пишете о волшебных превращениях, приходится ли вам учитывать возможности продакшна, справятся ли с вашими фантазиями специалисты по CGI?

Я как сценарист никогда об этом не думаю и никому не советую. Потому что если начать об этом думать, можно сильно загнать себя в рамки, которые в дальнейшем повлияют на качество. Поэтому я отключаю вообще все рамки. Потом, когда сценарий написан, я как шоураннер, как продюсер выключаю Сашу-сценариста, включаю Сашу-продюсера, который начинает оптимизировать эту историю. Например, в первом сезоне у нас был Кот ученый, которого я прописал как реального кота: он сидел за компьютером и лапками что-то делал. При производстве я столкнулся с тем, что CGI-кота нарисовать невероятно дорого, и было принято именно продюсерское решение сделать робота, который тоже бегает, а Кот ученый им управляет из коробки в своей шапочке. Также в первом сезоне есть берендеи, которые изначально были медведями, а стали просто байкерами с медвежьей силой. Как продюсер я понимал, что рисовать медведей и дорого, и неправдоподобно, и нереалистично, и есть уже опыт рисования человеко-медведей в российской киноиндустрии, который был не очень хорошим.

Нас далеко не первый раз накрывает волна сказочного постмодернизма. Почему, по-вашему, он так уживчив? Почему зрители, кажется, охотнее смотрят вот такие сказочные перевертыши, которые низвергают и осовременивают любимых героев детства, чем гладкие классические сказки?

Тут очень важно говорить про российское IP, которое в нас заложено, – это фольклор. Это безопасно – смотреть о том, о чем уже знаешь. Не нужен дополнительный уровень погружения в эту историю. И поэтому, наверное, это популярно. А когда народные сказки смешиваются с народной профессией полицейского, которая тоже уже воспринимается как наш код из-за обилия сериалов про ментов, получается такая классная штука, как «Волшебный участок».

В сопровождение ко второму сезону «Волшебного участка» готовится док «Русские народные. Вся правда о сказках». Вас нет в списке сценаристов, но хочется спросить, пришлось ли вам совершить такое же глубокое погружение в сказочный мир, чтобы проработать персонажей? И какое открытие о сказках сделали лично вы?

Совершенно точно мое погружение было не таким глубоким, как у Михаила Рольника и Федора Тимофеева, но, конечно, я читал Проппа, Афанасьева, откуда все пошло. Из личных открытий очень понравилось, что Баба-яга изначально вообще не старуха, а связующая между тем и этим миром. У нее одна нога живая, а вторая костяная, потому что она может стоять в двух мирах одновременно. И избушка на курьих ножках – это реальный образ: некоторые народы хоронили людей в таких домах на высоких ногах в лесу. Но, наверное, самое интересное открытие, которое я сделал, когда стал изучать сказки более детально, что почти все они – страшилки. Там все время кого-то убивают, едят, крадут, детей в лесу бросают. Вспомните «Колобка»: там вообще не хеппи-энд. В «Золушке» сводные сестры себя калечат, чтобы в туфельку влезть.

Какой жанр или сеттинг может прийти на смену сказкам, как вы считаете? Ждать ли нам волны интереса к хоррорам, фантастике, чему-то еще?

Честно, не определил для себя до конца, как долго этот тренд будет еще продолжаться. Но обратил внимание на супергеройское кино в Голливуде: оно все еще популярно и успешно, когда создатели находят новые углы, под которыми смотрят на известную историю. Я думаю, что скоро начнутся сказочные хорроры, потому что это как раз исток сказок – страшилки. В целом, как я и говорил, успех сказок в российском кино связан с безопасностью, с IP: людям хочется смотреть на развитие чего-то уже знакомого. Так работает Голливуд, переснимающий всю анимацию Disney и выпускающий сиквелы и приквелы. Так что, мне кажется, эта тенденция не закончится, она просто будет видоизменяться.

Киноиндустрия сейчас вчитывается в большое число законодательных обновлений, о чем можно снимать, а о чем – нельзя. А зрители, вероятно, были бы не против получить продолжение «Капельника» или иную подобную историю. Как вы оцениваете текущее положение дел в сценарной сфере с этой точки зрения? Возможно ли сейчас в принципе написать подобный фильм или сериал?

Мне кажется, вообще все возможно, просто каждой истории нужно свое время, чтобы рассказать ее. Но мне на этот вопрос помогает ответить история из моей жизни, показательная в плане того, что можно, а что нельзя. В «Волшебном участке» есть Гном-матерщинник, сказочный персонаж, который очень много матерится. Когда я писал его, мне он казался очень смешным, к тому же Илья Соболев его сыграл так, что он получился действительно народным прикольным персонажем. И я знал, что материться в эфире нельзя, сильно переживал, когда его «запикивали», придумал, чем его переозвучить, чтобы его слова не были матом, но звучали как матерные (например, «сосутся мишки»). А потом я попался в свою же ловушку: у меня подрос сын, ему исполнилось пять лет и он захотел посмотреть «Волшебный участок». Я даже не могу описать тот уровень неловкости, когда мой ребенок смотрит серию, поворачивается ко мне и говорит: «Папа, кто такая шмара?» Сказал ему, что это очень плохая тетя. Поэтому во втором сезоне у меня гном исправляется: ищет синонимы своему мату. У него есть тетрадочка, куда он все их записывает. Я не люблю романтизацию курения в кадре, романтизацию алкоголя. Я стараюсь писать так, чтобы это делали какие-то негативные персонажи, либо не акцентировать на этом внимание. Касательно «Капельника», мне кажется, он спокойно вышел бы и сейчас. Он про наркотики, но с плохой точки зрения.

Какие сложности и проблемы вы видите сейчас внутри сценарного цеха? Чего не хватает совсем молодым, начинающим авторам?

Начинающим авторам не хватает того же, чего не хватало всем опытным авторам, когда они были начинающими. Профессия сценариста излишне романтизирована: я часто сталкиваюсь с представлением о том, что сценарист – это человек, сидящий в своем писательском домике с печатной машинкой, с кружечкой крепкого кофе, у него сигара в руках, он берет листок, сминает, выбрасывает… Но это не так, и в определенный момент это превращается в такую же рутину, в обычную работу. Ты просто сидишь, переписываешь или дописываешь то, чего не хватает. Отталкиваясь от этого, я считаю, что молодым сценаристам не хватает усидчивости и признания того, что работать сценаристом – это не столько писать, сколько переписывать. Мне тоже не хватало этого понимания, казалось, все, что написано, это гениально, и было сложно принять правки. Поэтому я советую научиться принимать правки не как претензию, а как возможность улучшить свою историю. Тогда жизнь становится легче.

Что касается проблем, то, мне кажется, у нас не проработаны механики, как можно начинающему сценаристу пробиться в индустрию. Вот это действительно пока самый животрепещущий и открытый вопрос. Хотя отмечу, что в последнее время появилось очень много акселераторов, всевозможных конкурсов. Но я сам сейчас живу в парадоксе, когда я, с одной стороны, сценарист, который когда-то куда-то тоже пытался пробиться, а с другой стороны, я сейчас хочу получить себе в команду уже опытных и адекватных сценаристов в помощь. Думаю, этот парадокс существует в любом профессиональном цехе.

Как вы считаете, насколько российский зритель сейчас привязан именно к отечественному контенту? Насколько прочна эта связь? Или в случае возвращения большого Голливуда и иностранных стримингов и российская индустрия, и российская аудитория очень быстро вновь станут глобализованными?

Начну издалека. Я вообще очень рад, что российский зритель смотрит российские сериалы. Знаю по своему опыту, еще лет десять назад отношение к российским сериалам было таким: «моя бабушка смотрит». Сейчас мои друзья с удовольствием обсуждают российские сериалы, с удовольствием говорят, что они посмотрели, восхищаются ими, говорят, как это круто. Я думаю, Гавриил Гордеев очень правильно сказал на презентации, что не нужно метить в Голливуд, нужно метить чуть выше, думать: а что мы можем еще круче сделать? Потому как мы же понимаем, что Голливуд никуда не делся. Все при желании его смотрят. Я шучу, что Голливуд не ушел, а просто стал бесплатным. А если серьезно, то страха, что Голливуд вернется, нет. Я вижу у этого возвращения обратную сторону: российским проектам откроется доступ на зарубежный рынок, и в том же Голливуде смогут посмотреть «Волшебный участок». Выпускать на международных стримингах локальные сериалы разных стран давно стало нормой. Я уверен, что так и будет, это лишь вопрос времени. У нас в индустрии работают самые крутые и талантливые люди, которые за гораздо меньший бюджет пишут, снимают крутое кино. У нас голодные до творчества ребята, у нас люди действительно заинтересованы, у нас все это еще не успело превратиться в какую-то машину по созданию контента. Все равно есть романтики. И это чистое удовольствие – работать с такими людьми. Сейчас уже можно рассказать, что, например, Гоша Куценко врал своему агенту, когда перерабатывал на съемках «Встать на ноги», чтобы тот не ругал нас. Потому что мы делали одну, общую историю. Но без ложечки дегтя не обойдется: у нас все равно уже есть некое перепроизводство, когда выходит так много сериалов, что мы не успеваем все посмотреть. Хорошие сериалы из-за этого теряются. С другой стороны, это здоровая конкуренция, которая стимулирует делать сериалы еще мощнее.

Фото: пресс-служба Okko